Она подчеркивает, что обряд сооружения сопок возник на этом месте. "Тем самым во многом решается вопрос о происхождении данного погребального обряда, поскольку у западных славян побережья Балтийского моря курганный обряд погребения получил распространение практически синхронно распространению сопок на Северо-Западе Руси".

Останавливаясь на тезисе, что у западных славян побережья Балтийского моря курганный обряд погребения получил распространение практически синхронно распространению сопок на Северо-Западе Руси, Молчанова отмечает, "что до недавнего времени появление курганного обряда погребения на славянском побережье Балтики датировалось не ранее, чем второй половиной X в. или рубежом X-XI вв. Древнейшим можно было назвать только могильник в Волине и насыпи под Колобжегом и в Ральсвике на острове Рюген. Однако, согласно находкам последних лет в северном Приэльбье (Локнице) и в Польском поморье, появление курганного обряда у прибалтийских славян можно датировать не позднее, чем второй половиной VIII в. - рубежом VIII-IX вв. Распространение этого обряда произошло в IX в.". Вопрос о происхождении данной погребальной обрядности у западных славян побережья Балтийского моря пока окончательно не решен. В. Вогель связывает ее появление со скандинавами, а Е. Цолль-Адамикова - с южной ветвью западных славян, у которых курганные могильники появились уже в VII в.". Так что похоже, что сопки Приладожья связаны генетически с курганными захоронениями у балтийских славян.

Расселение славян именно в Ильменском бассейне может быть связано и с геолого-климатическими изменениями в регионе, а именно - с появлением реки Невы, образовавшейся не позже середины VII века в результате поднятия Балтийского кристаллического щита, которое ликвидировало связь Балтийского моря с северной частью Ладожского озера. Появление новой водной магистрали могло стимулировать появление там нового населения, ориентированного не столько на занятие земледелием, сколько на организацию международной торговли. И пришло это население, в отличие от кривичей, не из Повисленья, а с юго-западного побережья Балтики. Природный катаклизм, вызвавший резкое повышение уровня Ладожского озера, естественно вызвал и повышение уровня грунтовых вод по всему региону, а также гидрологические изменения всего бассейна Южного Приладожья.

Климатическая обстановка северо-запада Русской равнины времен расселения здесь славян делится на три периода: 1. потепление VII века, сопровождаемое понижением уровней рек и озер; благоприятное время для развития хозяйства. 2. Похолодание VIII-IX веков. 3. Потепление X-XI веков, начало малого климатического оптимума. "Проникновение славян на территорию Приильменья и Поволховья, формирование первых поселенческих структур в верховьях Волхова и вокруг Ладоги, возникновение культуры сопок - все это происходит в довольно тяжелых климатических условиях, сложившихся к рубежу VIII-IX вв. На наш взгляд, данное обстоятельство может служить дополнительным аргументом в пользу гипотезы о приоритете социально-политических предпосылок отмеченных явлений над версией о чисто земледельческой колонизации".

Нет, не земледелием пришли в эти суровые края заниматься славяне, а торговлей, захватив, таким образом, очень важный путь по Волхову. На самом деле вся история Древней Руси - это история борьбы за контроль над водными путями, через которые тогда исключительно осуществлялась международная торговля. Рождение новой водной магистрали не могло остаться незамеченным славянами, основным занятием которых как раз и была торговля. Поэтому, несмотря на крайне неблагоприятные климатические условия, этот регион стал постепенно заселяться, так же, как в неблагоприятных климатических условиях заселялась когда-то Бретань.

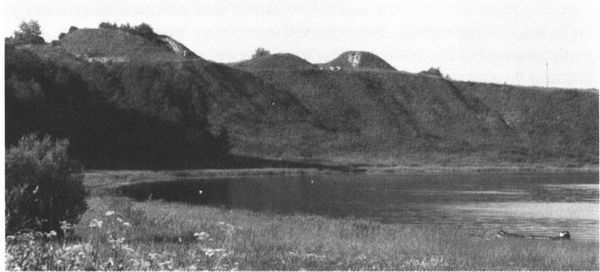

В.В. Седов писал: "Историческим центром Новгородской земли было Приильменье, накануне образования Древнерусского государства, как свидетельствуют археологические материалы, относительно плотно заселенное словенами ильменскими. Исторические данные позволили А. Н. Насонову утверждать, что "...новгородская территория выросла из племенной территории, послужившей ее основным ядром". И это целиком и полностью соответствует данным археологии. Территория расселения словен ильменских, как она обрисовывается по их погребальным памятникам VIII-IX вв. - сопкам, охватывает Ильменский бассейн с Шелонью, Ловатью и Метой. На Северо-Западе в ареал сопок включается Верхнее Полужье, а на востоке он простирается до верхних течений Мологи и Чагодощи включительно. Весьма плотная концентрация сопок наблюдается в той части Ильменского Поозерья, где в середине IX в. было основано Новгородское (Рюриково) городище и около столетия спустя - Новгород, а также на нижнем Волхове, где находилась Ладога. При сопоставлении исторической карты Новгородской земли, составленной А.Н. Насоновым, обнаруживается, что южная и восточная границы ее соответствуют пределам расселения словен ильменских, как они устанавливаются по погребальным древностям VIII-IX вв.". То есть и во времена Рюрика именно эти территории были подвластны новому династу.

Интересная идея была высказана археологом В.Я. Конецким по поводу культуры сопок. "Сопки - это новация, связанная с верхушкой общества, находящегося на высшей, предгосударственной стадии первобытности. При попытках связать их с высокими курганами лесной полосы предшествующей эпохи, будь то литовские, верхнеокские или даже наиболее близкие территориально оставленные финно-угорским населением большие курганы V-VII вв. на востоке Новгородской земли, следует иметь в виду, что вышеназванные древности оставлены группами населения, безусловно находящегося на более низкой стадии экономического и социального развития, чем носители культуры сопок. Поэтому параллели сопкам следует искать в обществах синстадиальных. Вендельская культура Швеции вполне удовлетворяет этим условиям".

Интересно, что само название вендельской культуры связано с названием населенного пункта Вендель в Южной Швеции и ассоциируется как с кельтским, так и славянским племенем венеды. Необходимо отметить, что сама вендельская культура Швеции имеет кельтские корни и, скорее всего, была создана выходцами с Британских островов в VI веке для обеспечения развития торговых путей с Византией и Арабским Востоком. В этом контексте следует говорить о наличии в Новгородской земле не скандинавского компонента в этническом и культурном отношении, а о кельтском. Именно русы, занимавшие в среде славян доминирующее положение, изначально были кельтами, носителями культуры сопок.