Голова мраморной статуи Одиссея (II век до нашей эры)

Нашедшая на берегу Одиссея дочь царя феаков Алкиноя Навсикая (героиня вышла на берег для стирки белья и игры в мяч) ведет героя к отцу. Содержанием 7-8 книг становятся картины пира во дворце Алкиноя, песни слепого музыканта Демодока, повествующие о странствиях Одиссея, вызвавшие слезы на глазах нашего скитальца. Одиссей открывается царю Алкиною и рассказывает о своих приключениях по дороге из Трои. Рассказы эти составляют содержание 9–12 книг. Перед нами предстают сказочные приключения: захват Одиссеем города киконов во Фракии, удивительная страна лотофагов, "пожирателей лотоса", вкусив этот чудесный цветок, человек забывает обо всем, становясь собирателем цветка… Потом Одиссей попадает в страну киклопов, одноглазых чудовищ, где великан – людоед Полифем пожирает в пещере несколько его спутников. Ослепив чудище, герой вместе с оставшимися в живых выходит из пещеры, повиснув под брюхом барана, напоив и ослепив перед этим Полифема. Он предусмотрительно называет себя именем "Никто", и когда остальные киклопы, вопрошая Полифема, кто же его так обидел, получают ответ "Никто", они отказываются от вмешательства. Однако отныне Одиссея будет преследовать гнев Посейдона.

Вскоре герои – странники снова попадают в страну людоедов. Это великаны – лестригоны. Видимо, страна их на севере, где "встречаются дни и ночи". Людоеды уничтожают корабли Одиссея, кроме одного, который пристает к острову волшебницы Кирки (Цирцеи). Она превращает спутников капитана в свиней, лишь Одиссей с помощью чудесного растения, указанного ему Гермесом, преодолевает чары волшебницы и в течение года наслаждается любовью коварной красавицы. Затем по ее приказу отправляется в царство мертвых для встречи со знаменитым прорицателем из древних Фив Тиресием. Герой встречается с боевыми товарищами: Агамемноном, Ахиллом, видит различных героев прошлого, беседует с давно умершей матерью. Затем снова плывет к Кирке, мимо смертоносных Сирен, мимо утесов с пожирающими людей Скиллой и Харибдой. Он задерживается на острове Тринакия из-за неблагоприятных ветров и вполне ощутимого голода. Его спутники, томимые жестоким голодом, начинают убивать священных животных. Разгневанные боги посылают бурю, уничтожившую корабль и всех спутников Одиссея. Он один спасается на острове Огигия у нимфы Калипсо.

Феаки отправляют Одиссея на Итаку, разгневанный Посейдон разбивает за это их корабль об утесы. В 13 книге Гомер рассказывает нам, как преображенный в нищего старика Одиссей отправляется к верному слуге – свинопасу. Здесь же перед нами предстает целая вереница друзей и врагов Одиссея. В 15–16 книгах мы увидим встречу Одиссея с сыном, благополучно избежавшим засады женихов. Одиссей открывается сыну. В виде нищего бродяги, подвергаемый оскорблениям, неузнанный никем, кроме старой няни Эвриклеи, является герой в свой дом. Поведение буйных женихов, их издевательства и насмешки – все это должно повлечь за собой кару, а пророческие видения, знамения – все это предвещает их близкую гибель (книги 17-18). Развязка поэмы начинается с 21 книги. Пенелопа пообещала руку тому, кто согнет лук Одиссея и пропустит стрелу через двенадцать колец. Женихи бессильны, а нищий пришелец, легко выполнив задание, наконец, с помощью Афины преображается в прежнего Одиссея и при поддержке сына убивает женихов. Узнавание мужа Пенелопой происходит лишь после этого. Все эти события наполняют 22–23 книги, а последняя, 24 книга расскажет нам о прибытии женихов в царство мертвых, свидании Одиссея с отцом и заключении мира с родственниками убитых.

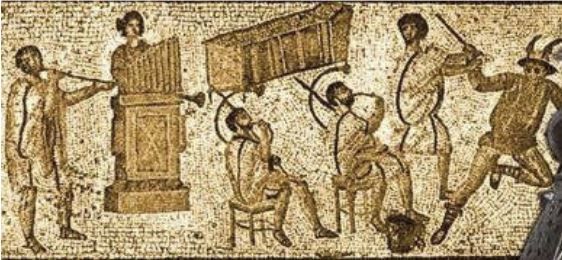

Аэды и рапсоды

Как видим, композиция поэмы "Одиссея" намного сложнее "Илиады". Линейная последовательность первой поэмы сдвинута в "Одиссее". Повествование начинается с середины действия, а о предшествующих событиях мы узнаем позже. Гораздо ярче представлена в "Одиссее" линия главного героя, которого мы не встретим только в 1-4 книгах, рассказывающих об Итаке и путешествии Телемаха.

Несомненно, предшественницей литературного эпоса является фольклорная эпическая песня. Рассказы о певцах – профессионалах встречаются и в "Илиаде" и в "Одиссее". Наряду с гадателями, врачами и зодчими, аэды и рапсоды принадлежат к категории ремесленников, находящихся на службе у общины и получающих плату за свои услуги. Аэды – импровизаторы и странствующие декламаторы – рапсоды исполняли более или менее закрепленные тексты, часто в сопровождении музыкальных инструментов, перед самой разной аудиторией. Написанные особым стихотворным размером – гексаметром (греческая система стихосложения коренным образом отличается от русской), основанным на различии в длительности слогов, эти произведения самой природой как бы предназначены для мелодекламации.

Гесиод. Говоря о Гомере, мы имели в виду то, что принято называть в литературоведении героическим эпосом. Другой разновидностью эпического творчества является наставительный (дидактический) эпос, уходящий корнями в глубокую древность, а ритмизированная проза, в которую облекали заветы и поучения, и оракулы способствовали их запоминанию и передаче из поколения в поколение.

Языком гомеровского эпоса пишет древнейший из известных нам поэтов Греции Гесиод. Приблизительное время жизни – конец VIII – начало VII века до н.э. Гесиод – первая, точно определенная, личность в греческой литературе. Он называет свое имя сам, а в своих произведениях сообщает и некоторые биографические факты. Нам известно, что Гесиод, как и его отец, был мелким землевладельцем и вместе с тем рапсодом. Гесиод предстает перед нами как поэт крестьянского труда, моралист, систематизатор и собиратель мифов.

Гесиод

От него сохранились две поэмы: "Теогония" ("Происхождение богов") и "Работы и дни" ("Труды и дни"). В своих произведениях Гесиод ставит главную авторскую задачу – говорить правду! Его поэмы представляют собой попытку осмысления мира и жизни с позиций свободного человека – труженика, притесняемого царями и творящими над ним неправый суд и насилие. Однако его осмысление мира – это еще использование чисто фольклорных средств: мифы, притчи и поговорки, народная мудрость.